Die Stadt grösser denken

In der Region sind die Leserbriefspalten voll von Briefen für oder gegen die starke Stadtregion Luzern. In der Volksabstimmung vom 27. November geht es allerdings noch nicht um die Fusion von Luzern mit vier Nachbargemeinden, sondern erst um die Aufnahme von Fusionsverhandlungen. Fällt der Fusionsvertrag unbefriedigend aus, kann man die Fusion in einer zweiten Abstimmung immer noch bachab schicken. Die Ablehnung von Fusionsverhandlungen zum jetzigen Zeitpunkt aber kommt einem Denkverbot gleich.

In Züri-Süd?, meinem Beitrag vom 15.2. zum neuen Raumkonzept Schweiz, habe ich mich gefragt, was die Region Luzern machen kann, damit sie nicht zum gehobenen Wohnquartier Züri-Süd verkommt. Bildquelle: Bundesamt für Raumentwicklung

Luzern ist „Züri Süd“, das südliche Quartier der Metropole Zürich – eine These, mit der ich als Stadtgeograf gerne mal provoziere. Angesichts der vielen PendlerInnen, die täglich mit vollgestopften Zügen nach Zürich zur Arbeit fahren, ist diese These gar nicht so abwegig. Und in anderen Metropolen dieser Welt ist man nach einer Stunde Fahrt mit dem öV immer noch in der gleichen Stadt. Die Schweiz hingegen besteht aus einem engmaschigen Netz von Städten, die zu grösseren urbanen Räumen zusammenwachsen: Das ist neben der Région Lémanique mit Genf und Lausanne und dem Tessiner Städtedreieck Locarno - Bellinzona - Lugano, das zur Metropolitanregion Milano gehört, vor allem der Grossraum Zürich, der sich bis nach Aarau, Olten, ins Baselbiet, nach Winterthur, Schaffhausen, Frauenfeld und im Süden nach Zug und Luzern ausdehnt. Wenn Luzern als Region diesem gewaltigen Sog etwas entgegenhalten will, muss unsere Region zusammenwachsen, stärker werden und ihr wirtschaftliches und kulturelles Potenzial nutzen. Sonst wird die Zentralschweiz über kurz oder lang zur landschaftlich attraktiven Wohnregion für Leute, die in Zürich und Umgebung arbeiten.

Wie die Gegner der Fusionsverhandlungen ticken, zeigen diese beiden Abstimmungsplakate der SVP-nahen IG Eigenständig. Dass Luzern auf der Rangliste der grössten Schweizer Städte noch hinter Winterthur auf Platz 7 liegt, zeigt dass der Luzerner Löwe doch eher ein braves Kätzchen ist, das auf Understatement macht. Und die vier Nachbargemeinden als wehrhafte Igel darzustellen, erinnert an den zweiten Weltkrieg (als sich die Schweiz einigelte), hat aber wenig mit einer Stadt zu tun, die funktional eine Einheit bildet und die Probleme gemeinsam angehen müsste.

Die Stadt grösser denken, das bedeutet auch eine Veränderung in den Köpfen. Wer aus Luzern hinausfährt, hat nicht das Gefühl, dass Luzern im Matthof oder Eichhof, in der Allmend, am Seetalplatz, im Maihof oder bei der Hochhüsliweid draussen endet. Im Gegenteil: Die Stadt geht übergangslos in die Agglomeration über. Obwohl Luzern relativ kleinräumig ist, gibt es Leute in Luzern, für die ist schon der Südpol zu weit weg (2.3 km Luftlinie vom Bahnhof), während die Rote Fabrik in Zürich (3.8 km vom Hauptbahnhof) genügend zentrumsnah ist, dass man einen Besuch riskieren kann. Da hilft nur grossstädtischeres Denken, das Luzerns Nachbargemeinden miteinbezieht. Die Fusion von Littau und Luzern war nur der Anfang: Weitere Fusionen müssen folgen, denn Luzern ist keine Kleinstadt mehr, Luzern ist grösser und urbaner als man denkt. Deshalb: Springen wir über unseren Schatten und stimmen den Fusionsverhandlungen zu, auf dass dereinst zusammenwachse, was längst zusammengehört!

In Züri-Süd?, meinem Beitrag vom 15.2. zum neuen Raumkonzept Schweiz, habe ich mich gefragt, was die Region Luzern machen kann, damit sie nicht zum gehobenen Wohnquartier Züri-Süd verkommt. Bildquelle: Bundesamt für Raumentwicklung

Luzern ist „Züri Süd“, das südliche Quartier der Metropole Zürich – eine These, mit der ich als Stadtgeograf gerne mal provoziere. Angesichts der vielen PendlerInnen, die täglich mit vollgestopften Zügen nach Zürich zur Arbeit fahren, ist diese These gar nicht so abwegig. Und in anderen Metropolen dieser Welt ist man nach einer Stunde Fahrt mit dem öV immer noch in der gleichen Stadt. Die Schweiz hingegen besteht aus einem engmaschigen Netz von Städten, die zu grösseren urbanen Räumen zusammenwachsen: Das ist neben der Région Lémanique mit Genf und Lausanne und dem Tessiner Städtedreieck Locarno - Bellinzona - Lugano, das zur Metropolitanregion Milano gehört, vor allem der Grossraum Zürich, der sich bis nach Aarau, Olten, ins Baselbiet, nach Winterthur, Schaffhausen, Frauenfeld und im Süden nach Zug und Luzern ausdehnt. Wenn Luzern als Region diesem gewaltigen Sog etwas entgegenhalten will, muss unsere Region zusammenwachsen, stärker werden und ihr wirtschaftliches und kulturelles Potenzial nutzen. Sonst wird die Zentralschweiz über kurz oder lang zur landschaftlich attraktiven Wohnregion für Leute, die in Zürich und Umgebung arbeiten.

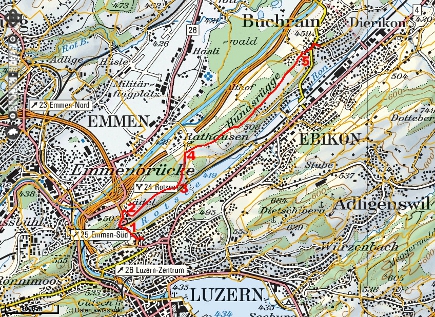

Das Luftbild aus Gross-Luzern?, meinem Eintrag vom 5.3. über ein Hochparterre-Sonderheft mit dem Titel "Luzern wird gross". Es zeigt, wie stark Luzern mit seinen Nachbargemeinden zusammengewachsen ist. Während Littau seit dem 1.1.2010 zu Luzern gehört, stimmen Kriens, Emmen, Ebikon und Adligenswil darüber ab, ob sie in Fusionsverhandlungen mit Luzern eintreten wollen. Quelle des Luftbilds mit Gemeindegrenzen: www.map.geo.admin.ch

Wie die Gegner der Fusionsverhandlungen ticken, zeigen diese beiden Abstimmungsplakate der SVP-nahen IG Eigenständig. Dass Luzern auf der Rangliste der grössten Schweizer Städte noch hinter Winterthur auf Platz 7 liegt, zeigt dass der Luzerner Löwe doch eher ein braves Kätzchen ist, das auf Understatement macht. Und die vier Nachbargemeinden als wehrhafte Igel darzustellen, erinnert an den zweiten Weltkrieg (als sich die Schweiz einigelte), hat aber wenig mit einer Stadt zu tun, die funktional eine Einheit bildet und die Probleme gemeinsam angehen müsste.

Die Stadt grösser denken, das bedeutet auch eine Veränderung in den Köpfen. Wer aus Luzern hinausfährt, hat nicht das Gefühl, dass Luzern im Matthof oder Eichhof, in der Allmend, am Seetalplatz, im Maihof oder bei der Hochhüsliweid draussen endet. Im Gegenteil: Die Stadt geht übergangslos in die Agglomeration über. Obwohl Luzern relativ kleinräumig ist, gibt es Leute in Luzern, für die ist schon der Südpol zu weit weg (2.3 km Luftlinie vom Bahnhof), während die Rote Fabrik in Zürich (3.8 km vom Hauptbahnhof) genügend zentrumsnah ist, dass man einen Besuch riskieren kann. Da hilft nur grossstädtischeres Denken, das Luzerns Nachbargemeinden miteinbezieht. Die Fusion von Littau und Luzern war nur der Anfang: Weitere Fusionen müssen folgen, denn Luzern ist keine Kleinstadt mehr, Luzern ist grösser und urbaner als man denkt. Deshalb: Springen wir über unseren Schatten und stimmen den Fusionsverhandlungen zu, auf dass dereinst zusammenwachse, was längst zusammengehört!

Kulturflaneur - 20. Nov, 17:46

Screenshot von

Screenshot von  auf

auf  — den nassen Finger in die Luft halten kann ich nämlich auch!

— den nassen Finger in die Luft halten kann ich nämlich auch! Bild:

Bild: