Worte Gottes — keine Schweizer Erstaufführung!

Cover des Programmhefts der echten Schweizer Erstaufführung von 1995

Cover des Programmhefts der echten Schweizer Erstaufführung von 1995

Bericht von art-tv.ch (Zum Bericht von art-tv.ch aufs Bild klicken!)

Bericht von art-tv.ch (Zum Bericht von art-tv.ch aufs Bild klicken!)

Cover des Programmhefts der echten Schweizer Erstaufführung von 1995

Cover des Programmhefts der echten Schweizer Erstaufführung von 1995

Bericht von art-tv.ch (Zum Bericht von art-tv.ch aufs Bild klicken!)

Bericht von art-tv.ch (Zum Bericht von art-tv.ch aufs Bild klicken!)

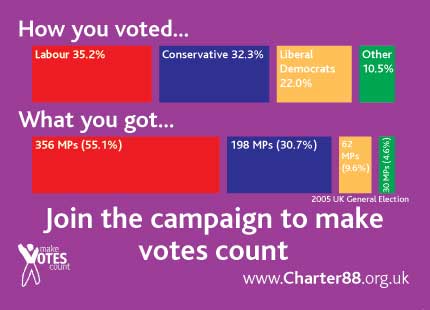

Postkarte von Charter88 (2007 mit dem New Politics Network zu Unlock Democracy fusioniert) mit dem Wahlergebnis der Wahl zum Britischen Unterhaus 2005 als Beispiel für das Missverhältnis zwischen absolutem Stimmenanteil und Mandatsverteilung bei einer relativen Mehrheitswahl (Majorzwahl)

Postkarte von Charter88 (2007 mit dem New Politics Network zu Unlock Democracy fusioniert) mit dem Wahlergebnis der Wahl zum Britischen Unterhaus 2005 als Beispiel für das Missverhältnis zwischen absolutem Stimmenanteil und Mandatsverteilung bei einer relativen Mehrheitswahl (Majorzwahl)

| Kanton | Parlament Total Sitze |

Anzahl Gemeinden |

davon Gemeinden mit | ||

| 1 - 2 Sitzen | 3 - 9 Sitzen | 10 u.m. Sitzen | |||

| Uri | Landrat 64 Sitze |

20 | 12 | 7 | 1 |

| Schwyz | Kantonsrat 100 Sitze |

30 | 17 | 10 | 3 |

| Obwalden | Kantonsrat 55 Sitze |

7 | *) | 6 | 1 |

| Nidwalden | Landrat 60 Sitze |

11 | 1 | 9 | 1 |

| Zug | Kantonsrat 80 Sitze |

11 | 2 **) | 6 | 3 |

*) In Obwalden hat jede Gemeinde Anspruch auf mindestens 4 Sitze.

**) In Neuheim wurden 2010 nur 2 Kandidaten aufgestellt und in stiller (!) Wahl gewählt.

Der Nidwaldner Landrat, Bildquelle: www.luzernerzeitung.ch

Der Nidwaldner Landrat, Bildquelle: www.luzernerzeitung.ch

Zum Vergrössern auf die Karte klicken! Quelle der Karte: map.geo.admin.ch

Zum Vergrössern auf die Karte klicken! Quelle der Karte: map.geo.admin.ch

Zum Vergrössern aufs Bild klicken!

Dieses Panorama zeigt ausser dem Pilatus keine wertvollen Gipfel und auch keinen See, sondern das Götzetal, das zwischen Udligenswil und Adligenswil den Hügelzug durchbricht.

Rot eingefärbt sind Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil von mindestens 20%, dunkelrot strukturschwache Gemeinden mit Abwanderung und geringer Wohnbautätigkeit. Quelle: Faktenblatt des UVEK zur Volksinitiative «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!» (PDF)

Zum Vergrössern auf die Karte klicken!

Legende:

hellgrün = Gebiete mit Ja-Mehrheit und Zweitwohnungsanteil unter 20%

oliv = Gebiete mit Ja-Mehrheit und Zweitwohnungsanteil über 20%

lila = Gebiete mit Nein-Mehrheit und Zweitwohnungsanteil unter 20%

rot = Gebiete mit Nein-Mehrheit und Zweitwohnungsanteil über 20%

violett = Gebiete mit grosser Nein-Mehrheit und Zweitwohnungsanteil über 20%

Dachpanorama vom 6. März 2011 um 7 Uhr 47 — zum Vergrössern aufs Bild klicken!

Es lohnt sich wirklich, das Panorama zu vergrössern, denn die beiden AKW-Dampffahnen über dem ockerfarbenen Haus in der Bildmitte sind recht weit entfernt und doch riesig: Die linke stammt aus dem AKW Gösgen, das 42 km entfernt ist, die rechte aus dem AKW Leibstadt, das sogar 61 km weit weg ist.

Schrägansicht aus 34'650 m Höhe mit Google Earth — zum Vergrössern aufs Bild klicken!

Der Screenshot aus Google Earth zeigt nochmals die Dimensionen: im Vordergrund ist der Vierwaldstättersee zwischen Pilatus und Rigi zu sehen, dahinter das schweizerische Mittelland mit den Luftlinien zu den beiden AKWs (rot = Gösgen, gelb Leibstadt) und dem oberen Bildrand entlang schlängelt sich der Rhein westwärts nach Basel...

Das Promovideo auf Youtube, hochgeladen von 3D-Laser SwissArt AG, präsentiert einen Glasquader, der mit dem Löwendenkmal belasert wurde.

Bild: www.3d-laser.ch

Grossaufnahme der Mini-Menage neben einer Scheibe Brot (als Grössenvergleich)

A propos Menagen: In den gutbürgerlichen Beizen der Schweiz steht auf jedem Tisch eine Menage mit Aromat, Würze, Salz und Pfeffer und Zahnstochern — ein fast schon nostalgisches Markenzeichen für ein typisch schweizerisches Restaurant, wie dieser Blogeintrag von Piattoforte (Bild) zeigt.

A propos Menagen: In den gutbürgerlichen Beizen der Schweiz steht auf jedem Tisch eine Menage mit Aromat, Würze, Salz und Pfeffer und Zahnstochern — ein fast schon nostalgisches Markenzeichen für ein typisch schweizerisches Restaurant, wie dieser Blogeintrag von Piattoforte (Bild) zeigt.